発生後のタイムスケジュール

令和6年4月1日から相続登記が義務化され、期限や罰則が定められますので、相続手続きの順序をこの機会にもう一度確認してみましょう。青文字で書かれているものは期限が決まっているのでそれまでに済ませる必要があります。それ以外の順序はおおよその目安です。ただし、これにとらわれずにできることは前倒しで進めていきましょう。また、民法および不動産登記法の改正・相続土地国庫帰属制度の新設などにより従来と取り扱いに変更がある部分は緑文字で記載しています。

①遺言書の有無の確認 ②相続人の調査 ③相続財産の調査の3つは特に重要なので早めに開始するべきです。

死亡後2週間以内にやるべきこと

☑ 死亡届の提出(死亡を知った日から7日以内) ➡ 市町村役場

☑ 世帯主の変更届(世帯主の死亡から14日以内) ➡ 市町村役場

☑ 健康保険の手続き ➡ 市町村役場など

☑ 年金の手続き ➡ 年金事務所

☑ 公共料金の名義変更 ➡ 電力会社、水道局、電話会社など

☑ 遺言書の有無を確認

→重要

☑ 遺言書の検認の申立て(自筆証書遺言の場合) ➡ 家庭裁判所

死亡後3カ月以内にやるべきこと

☑ 相続人の調査(被相続人と相続人の戸籍を取得する)➡ 市町村役場

→重要

☑ 相続財産の調査(不動産の権利証、預金通帳、金融機関や証券会社からの郵送物などからリストアップしましょう)

→重要:相続財産の内容から相続税申告の必要性および相続放棄するべきかを判断しましょう

☑ 生命保険金の請求 ➡ 保険会社

☑ 葬祭費受給の手続き ➡ 市町村役場

☑ 高額医療費の請求 ➡ 国民健康保険、協会けんぽ、健康保険組合

☑ 所得税の準確定申告の準備

☑ 相続放棄の申述(相続発生を知ったときから3カ月以内)➡ 家庭裁判所

死亡から4カ月以内にやるべきこと

☑ 所得税の準確定申告(死亡後4カ月以内) ➡ 税務署

☑ 医療費控除の手続 (死亡後4カ月以内 ) ➡ 税務署

☑ 相続人に未成年者がいる場合は遺産分割の特別代理人の選任の申立て➡ 家庭裁判所

☑ 相続税申告の準備

死亡後10カ月以内にやるべきこと

☑ 遺産分割協議(遺産分割協議書を作成)

☑ 相続税の申告および納付(死亡後10カ月以内) ➡ 税務署

☑ 相続税の物納、延納の申請(死亡後10カ月以内) ➡ 税務署

☑ 相続登記(不動産名義変更) ➡ 法務局

※法定の申請期限はまだ先ですがこのころを目安に手続きを完了させることをお勧めします

☑ その他の財産の名義変更・解約など

※預貯金、株式、投資信託、自動車、借地権、借家権など

その他の相続手続きの期限など

☑ 相続税の更正の請求(申告書提出後1年以内) ➡ 税務署

☑ 相続税の修正申告 ➡ 税務署

☑ 長期間経過後の遺産分割のルールの変更

→民法の改正により令和5年4月1日より被相続人の死亡から10年を経過した後にする遺産分割は、原則として、具体的相続分を考慮せず、法定相続分又は指定相続分によって画一的に行うこととされました。具体的相続分とは法定相続分等を基礎としつつ、個別の事情(例えば生前贈与を受けたこと、療養看護等の特別の寄与をしたこと)を考慮した相続分のことです。なお、施行から5年間の猶予期間が設けられていますので令和10年4月1日以降の遺産分割が対象となります。

☑ 相続登記の義務化

A.基本的なルール:相続によって所有権を取得したことを知った時から3年以内に登記申請

B. 遺産分割が成立した時の追加的なルール:遺産分割により不動産を取得した相続人は遺産分割が成立した日から3年以内に登記申請

※不動産登記法の改正により令和6年4月1日より相続登記が義務化され期限が設けられました。正当な理由がないのに義務に違反した場合、10万円以下の過料を科せられる場合があります。

所有者不明土地の解消に向けた民事基本法制の見直し(民法・不動産登記法等一部改正法・相続土地国庫帰属法)についてはこちらを参照ください。(出典:法務省)

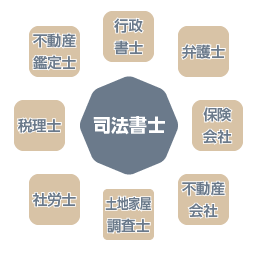

当事務所の主な業務案内

この記事を書いたのは

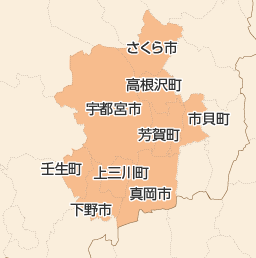

司法書士 斎藤諒(栃木県司法書士会 登録第448号)